メンタくん

メンタくん最近『やらないといけないのに体が動かない』ってことが増えて…。

自分でも情けなくて、気づけば自分を責めてしまうんだよね。

結局ますます動けなくなって困ってるんだ。

メンタ君、それは意志が弱いからじゃなくて、脳の仕組みが関係しているんだよ。

無理に『やらなきゃ』と思うほど、脳は逆にブレーキをかけてしまうの。

しかもそこで自分を責めると、さらに動きづらくなってしまうんだよ。

だからまずは、『なぜそうなるのか』を知ることが大事なの。

この記事では、その原因と、今日から使える脳の切り替え方を一緒に見ていこうね。

この記事のハイライト

・「やらないといけないのに体が動かない」は脳の働きが原因。無理に自分を責める必要はない。

・50代管理職特有のプライドや心理的リアクタンスが、行動を妨げていることが多い。

・脳のブレーキを外すには、言葉の選び方を変え、「小さな一歩」を決めて始めることが効果的。

・今日できたことを振り返って自分を認める習慣が、継続的な行動につながる。

・脳科学に基づいた実践的な切り替え法で、無理なくスムーズに動き出せるようになる。

やらないといけないのに体が動かない——その原因は脳にあった

「やらなければ」と分かっているのに

ついメール整理やネットニュースに手が伸びる。

そのたびに「自分はだらしないのではないか」と

自分を責めてしまう方も少なくありません。

これは意志が弱いからではありません。

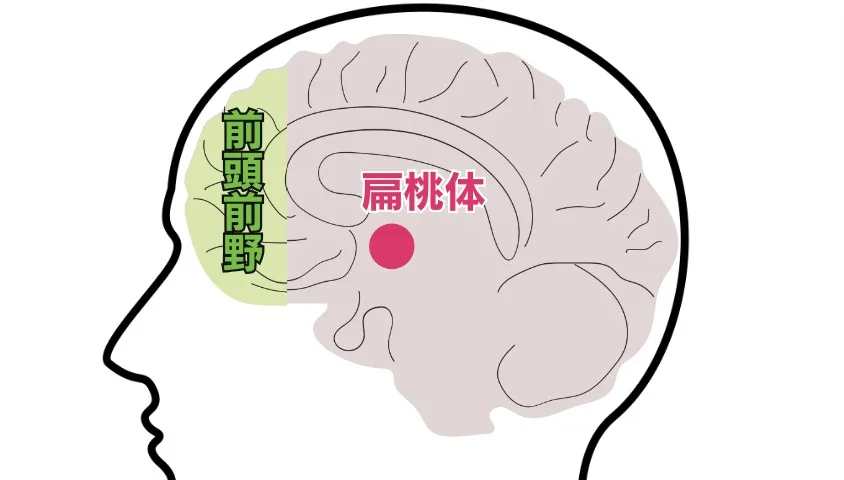

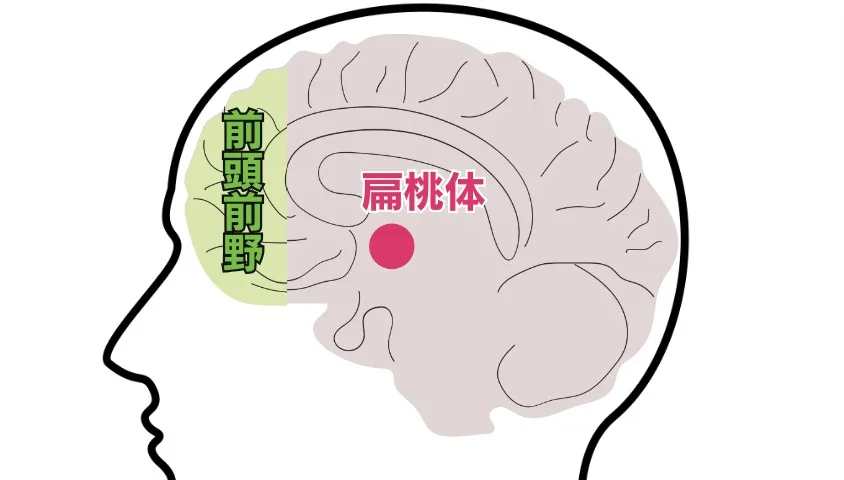

脳には

危険や不快を避ける

防御モード(主に扁桃体が関与)と

行動を促す

行動モード(前頭前野が中心)があり

この切り替えがうまくいかないと

体が動かなくなります。

特に50代の管理職は

責任の重さや判断プレッシャーから

防御モードが優位になりやすい傾向があります。

たとえば、大きなプレゼン資料作成を前に

脳が「失敗のリスク」を過大評価すると

安全策(=先延ばし)

を選びやすくなるのです。

脳が動きを止める3つの理由(50代管理職の場合)

1. 命令に反発する「心理的リアクタンス」

心理的リアクタンスとは

「やれ」と言われると

逆にやりたくなくなる心理的反応です。

たとえば役員や上司から

「今日中にこれを」と指示されると

必要性は理解していても気持ちが重くなる。

これは脳が命令や義務を感じた瞬間に

「自由を奪われた」と判断し

防御モードに入るためです。

2. 未完了感によるストレス信号

進行中の案件や未処理の仕事が頭に残っていると

脳は常に軽いストレス状態になります。

この状態では

新しいタスクに必要なエネルギーが不足し

「あとでやろう」と先延ばしになりがちです。

複数案件と部下対応を抱える50代管理職は

この「未完了感」による

脳疲労が蓄積しやすいのです。

3. プライドが邪魔する「弱さを見せられない心理」

長年のキャリアと立場から

「できない自分」を人に見せたくない心理が働きます。

難しい仕事や新しい課題に直面したとき

「失敗したら部下にどう見られるか」という意識が

無意識にブレーキをかけ、行動が遅れます。

怠けではなく、プライドゆえの防御反応なのです。

リサーチャーみすずが実践した切り替えのコツ

私も脳科学メンタル総研でリサーチャーとして活動する中で

原稿を書き出せないことがあります。

そんなときは決まって

「書かないといけない」状態になっているものです。

そこでまず

そもそも、なぜ私はこの仕事をやろうと思ったのか?

と自分に問いかけます。

すると、「やらされている」のではなく

「自分が選んだこと」

だと原点を思い出せます。

この瞬間

「やらないといけない」から「やる」へと

気持ちが切り替わり

不思議と手が動き始めます。

今回この記事を書くにあたり

「なぜ人は『やらなければならないのに体が動かない』のか」

を徹底的に調べたところ

私の経験で実感していた現象が

脳科学的にも説明できました。

理由を知っているだけで

切り替えはぐっとやりやすくなります。

この記事が

あなたの「動けない時間」を減らす一歩になれば嬉しく思います。

「やらないといけない」を「やる」に変える脳の切り替え法

やるべきことがあるのに動けないとき

脳の防御モードが強く働いています。

ここでは、防御モードを解除して

行動モードに切り替える3つの方法をご紹介します。

1. 言葉を変えて脳のブレーキを外す

「やらなきゃ」と強く思うほど、

脳は命令として受け取り、反発してしまいます。

そこで

「やらなきゃ」を「やる」に言い換えてみましょう。

「今日は5分だけやる」など

自分で決めた感覚を持たせる言葉に置き換えると

防御モードがゆるみます。

2. 「小さな一歩」を決めて行動を始めやすくする

大きな仕事を一気に終わらせようとすると

脳は負担を感じて防御モードが強まります。

そこで

あえて「最初の1行だけ書く」「図表だけ作る」など

最小単位の行動に分けてみましょう。

小さく始めることで脳は「これならできそうだ」と判断し

防御モードが弱まり

自然と行動モードに切り替わりやすくなります。

3. 今日の成果を振り返り自分を認める

行動できたことを記録して

自分で自分を評価しましょう。

「ここまでできた」という達成感は

脳に快感物質をもたらし

次の行動へのモチベーションを高めます。

特に50代管理職は周囲から褒められる機会が減るため

自分で承認する習慣が効果的です。

これらの方法を日常に取り入れることで

脳の防御モードから行動モードへスムーズに切り替わり

やらなければならないことに

自然と取り組めるようになります。

まとめ

「やらなきゃいけないのに動けない」のは

意志の弱さではなく

脳の働きによる自然な反応です。

・心理的リアクタンス

・未完了感

・プライド

という3つの要因を理解し

・言葉のかけ方

・小さな一歩

・振り返りの習慣

を取り入れることで

行動モードに切り替えやすくなります。

無理に大きく変える必要はありません。

まずは今日

「やらなきゃ」を「やる」に言い換える

ことから始めましょう。

そこから少しずつ

「動けない自分」から

「自然に動き始める自分」へ変わっていけます。

さらに、動けない背景には

自責癖や脳疲労 も関係していることが分かっています。

その仕組みを理解することで

自分自身のマネジメントがしやすくなるだけでなく

部下やチームのパフォーマンス向上にもつながります。

そこで、より実務に役立てていただけるよう

「自責癖と脳疲労」に関する小冊子をご用意しました。

【小冊子】自責癖と脳疲労の関係を明らかにしてグルグル悩む時間をゼロにする脳科学メンタルセルフカウンセリング方法

管理職としての自己マネジメントや部下の指導に活かせる内容ですので、ぜひご覧ください

よくある質問(Q&A)

- 部下への指示やマネジメントにも、この脳の切り替え法は役立ちますか?

-

役立ちます。

管理職が部下に「やれ」と命令調で指示すると、

相手は心理的リアクタンス(反発心理)で動きにくくなります。

そこで「どう進めたいと思う?」と問いかけて主体性を促すと

、部下の脳は防御モードではなく行動モードに入りやすくなり、

チーム全体の動きがスムーズになります。 - 責任の重いプロジェクトや大きな仕事を抱えているときでも効果がありますか?

-

あります。

50代管理職に多いのは、「一気に仕上げなければ」と考え過ぎて

脳が防御モードになるケースです。

そこで「まずは骨子を整理する」「最初の打ち合わせだけ設定する」など、

小さな一歩に分けることがポイントです。

仕事を細分化すると「できそうだ」と脳が判断し、

自然に行動を進めやすくなります。 - 忙しい管理職の立場で、自分を振り返る時間を取るのは難しいのですが?

-

振り返りは数分で十分です。

たとえば「今日できたことを1つだけメモする」だけでも、

脳は達成感と快感を結びつけます。

これにより次の行動へのモチベーションが高まり、

同時にリーダーとして冷静に判断する余裕も保てます。

大きな時間を取らずにできるため、

50代の管理職に特に有効な方法です。