メンタくん

メンタくん会議で思うような成果を出せなくて“自分は管理職に向いていないんじゃないか”“他の人ならもっと上手くやれただろうに”と、気づけば自分を責めることばかり。

頭の中でぐるぐる考えが止まらなくなって、正直しんどい。

こんな“自分を責めるクセ”、 本当にやめられるんですか?

もちろん、やめられますよ。

自分を責めてしまうのは“意志の弱さ”や“性格のせい”ではなく、脳のクセがそうさせているんです。

脳の仕組みを整えれば、そのぐるぐる自己否定ループを断ち切って

“自分を認められる回路”に切り替えることができるんですよ。

この記事のハイライト

・ 自己否定は「性格の弱さ」ではなく、脳のクセがつくった思考習慣にすぎない

・ 自己否定が続くと、会議やプレゼンで自信を失い、成果が出にくくなる悪循環に陥りやすい

・ 3つの習慣で脳を整えれば、「自分を責めるクセ」から抜け出し、管理職としてのパフォーマンスも高められる

・大切なのは「最初の一歩」。小さな習慣を始めることで、脳は「責める回路」から「認める回路」へ切り替わり、部下や周囲からも信頼される自分に変わっていく

なぜ自己否定を繰り返してしまうのか?

自己否定をやめたいと思っても

気づけば同じ思考に戻ってしまう…

それは「意志が弱いから」ではなく

脳のクセに原因があります。

脳は本来、危険を回避するために

「失敗」「不安」「批判」といった

ネガティブ情報を優先的に記憶する仕組みを

持っています。

そのため

会議でうまく進行できなかった

成果が出なかった

といった体験が強く残り

頭の中で何度も再生されてしまうのです。

こうして「失敗した=自分がダメだ」

という思考が習慣化し

自己否定の回路が固定されていきます。

自己否定が続くとどんな悪循環に陥る?

自己否定が習慣化すると

次のような悪循環に陥りやすくなります。

✔うまくいかないとすぐに「自分の責任だ」と過剰に背負い込む

✔萎縮して会議で意見が出せなくなる、決断が遅れる

✔成果が上がらず、さらに自信を失う

✔「やっぱり自分は管理職に向いていない」と思い込む

このスパイラルに陥ると

パフォーマンスだけでなく心身にも影響が出てきます。

「眠りが浅い」

「集中力が続かない」

「休日も気が休まらない」

管理職世代によく見られるサインとして

現れることも少なくありません。

自己否定をやめると問題解決力が高まる!|リサーチャーみすずの体験談

自己否定をやめると

問題解決力そのものが高まる――

私はそのことを

自分自身の体験を通して強く感じています。

正規職員として働きながら

脳科学メンタル総研のリサーチャーとして

執筆活動を始めて1年以上になります。

以前は職場で自己否定ばかりしていましたが

今ではほとんどなくなりました。

それについては、こちらの記事

自己否定が止まらない管理職へ:自己否定ループから自己肯定の回路へ変わる3ステップ

に書きました。

ただ、リサーチャーとして活動を始めた当初は

記事を書くことに大きな壁を感じました。

記事をかくなんて私には無理だ…

こんな私なんて必要とされていない

そう思い込み

自己否定のループに陥りかけたこともあります。

そんなとき役立ったのが

感情を書き出すことでした。

「落ち込んでいる」

「不安だ」

「焦っている」と書くだけで

気持ちを客観的に見られるようになり

冷静さが戻ってきます。

すると

「私にはむりだ」

⇓

「始めはできなくて当たり前。できるようになるために学んでいるところ」

と、思考を切り替えられるようになりました。

今でも自己否定が顔を出すことはあります。

ですが、私は「切り替えられる自分」を知っています。

私は脳科学に基づいた方法を学び

実践を重ねてきました。

その結果、目の前の悩みを解決できるだけでなく

問題解決力そのものが高まってきている。

そう感じています。

おかげで、仕事に向き合う姿勢も

以前よりずっとラクになりました。

そしてこれは、管理職の方々にも

同じように役立つはずです。

一度自己否定をやめられるようになると

目の前の課題を解決できるだけでなく

問題に向き合う力が強化され

仕事への姿勢もラクになります。

その結果、冷静に判断しながら成果を出し

部下からの信頼を積み重ねていけるでしょう。

今日から始めよう!「自己否定をやめる3つの習慣」

自己否定をやめるのに

特別な努力や才能はいりません。

脳のクセを整えるための小さな習慣を

今日から取り入れてみましょう。

1.感情に名前を付ける(感情のラベリング)

「悔しい」「不安だ」「情けない」など

自分が感じている感情に名前を付けてみましょう。

言葉にすることで

感情は客観的に見えるようになり

思考のぐるぐるから抜け出しやすくなります。

感情のラベリングとは

感情に名前を付けると、脳が落ち着きやすくなることが研究でわかっています。

アメリカの心理学者マシュー・リーバーマン博士の実験では、「不安だ」「イライラしてる」と言葉にするだけで、ストレス反応が和らぎ、冷静さを取り戻せると示されています。

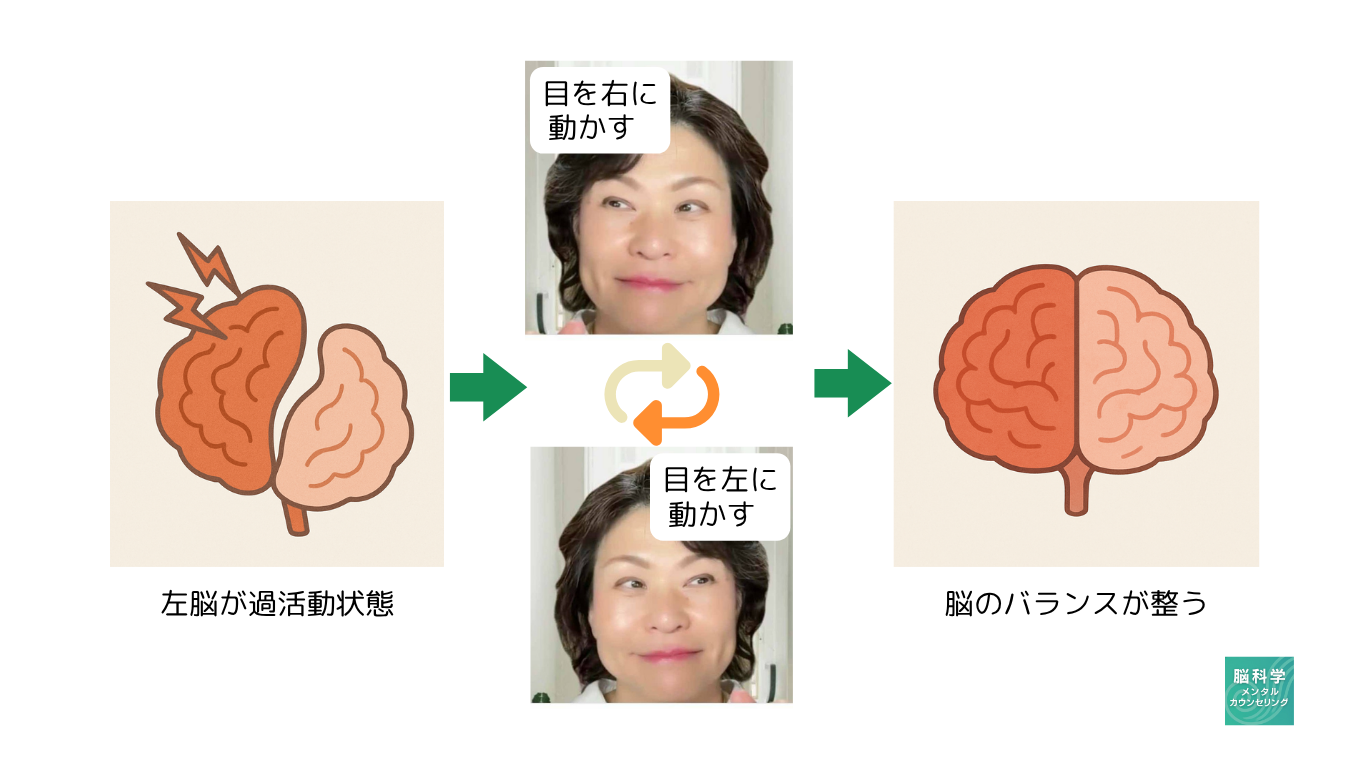

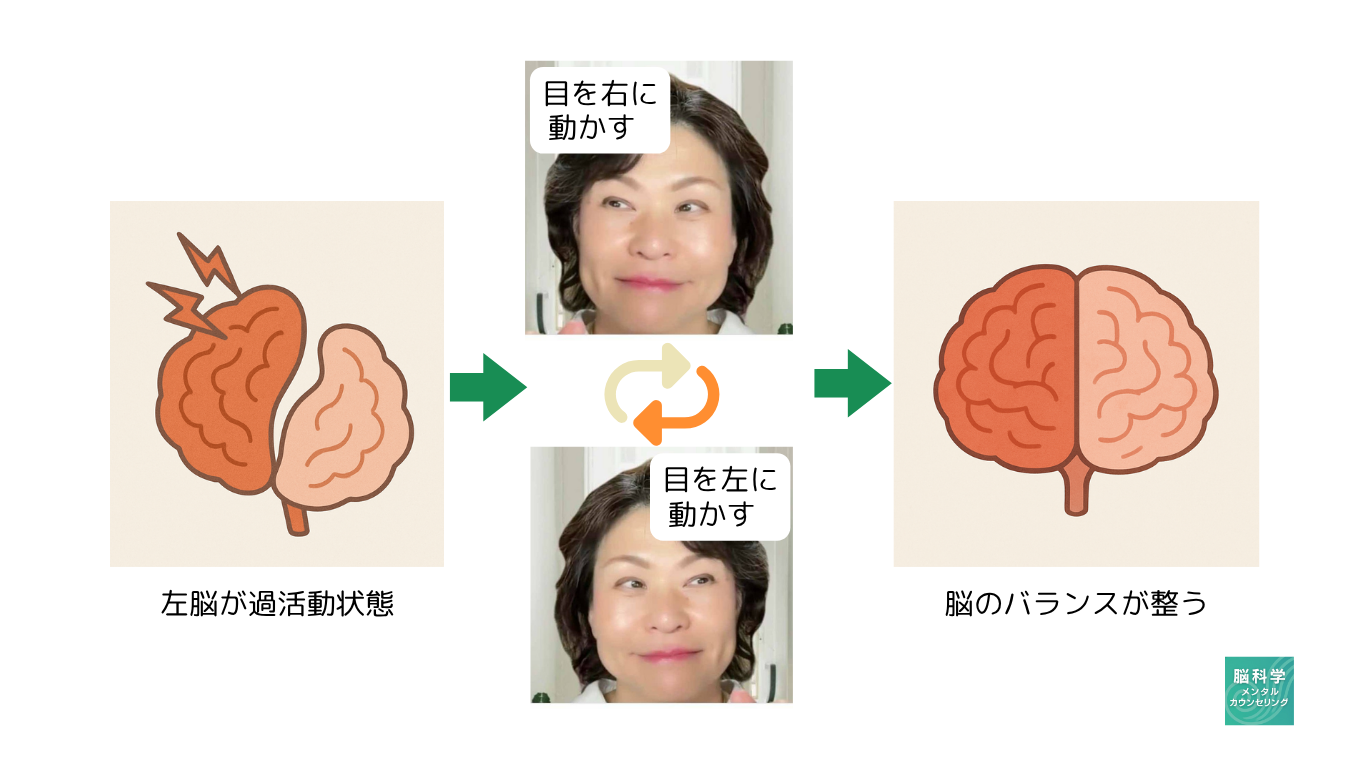

2.鎖骨タッチ×目線ワークで脳を整える

鎖骨の下を軽くさすりながら深呼吸をして

目を左右にゆっくり動かしましょう。

2〜3分で十分です。

右脳と左脳の働きが整い

頭の中の「ぐるぐる思考」が落ち着き

不安をリセットできます。

3.小さな達成に“〇”をつける

一日の終わりに「今日できたこと」を振り返り

“〇”をつけましょう。

・部下の提案を最後まで聞けた

・資料を予定通りに提出できた

・会議で建設的な質問を投げかけられた

小さな達成を記録すると

脳は「自分はできている」

という感覚を強化します。

このとき分泌されるドーパミンが

やる気を後押しし

自信を積み重ねていけるのです。

“リーダーなのに成果を出せず『無能』なんじゃないか・・・”

“他の人がやればもっと上手くできたのでは…”

と落ち込んでいましたが

3ステップを実践したら

“いちいち否定しなくてもいい”

“落ち込む必要なんてない”

と自己否定しなくなったんです。

まとめ:自己否定から自己肯定へ|最初の一歩を踏み出そう

自己否定は

性格や努力不足の問題ではなく

脳のクセによって繰り返される思考習慣です。

だからこそ、脳を整えることで

「自分を責める回路」を「自分を認める回路」へ

切り替えることができます。

管理職に求められるのは、迷わず決断し

部下を導く冷静さと自信。

その自信は、小さな習慣を取り入れることで

少しずつ取り戻せます。

そしてその一歩が、あなたを

“ぐるぐる自己否定”から抜け出し、自己肯定できるリーダー” へと

近づけてくれるはずです。

さらに実践的な方法を知りたい方にお勧めしたいのが。

👉 『ネガティブ思考をサッと切り替える脳スイッチの押し方』

この一冊では、自己否定のぐるぐるを和らげ

思考回路を切り替えるための具体的な方法を

わかりやすく紹介しています。

脳が変われば、仕事の成果も人間関係も変わります。

一歩を踏み出して

「自分を責める上司」から、部下に信頼される

「自己肯定できるリーダー」 へと変わっていきましょう。

よくある質問Q&A

- 自己否定をやめる方法はありますか?

-

あります。自己否定は「意志の弱さ」ではなく、脳のクセによる思考習慣です。

やめるには

①感情に名前を付ける(ラベリング)

②鎖骨タッチや深呼吸で脳を落ち着ける

③小さな達成に〇をつける

といったシンプルな習慣が有効です。

こうした習慣を積み重ねることで

脳は「責める回路」から「認める回路」へ少しずつ切り替わっていきます。 - 自己否定のクセを直すには?

-

自己否定のクセを直すには、「脳の習慣の書き換え」が必要です。

脳は失敗や不足を優先的に記憶するため、そのままでは自己否定が強化されやすいのです。

そこで「できたことを記録する」「感情を言葉にする」といった小さな行動を意識的に続けると

新しい回路が育ち、自己否定に流されにくくなります。 - 自己否定をやめると部下との関係はどう変わりますか?

-

自己否定が減り、上司自身が冷静さを保てるようになると、感情的な叱責が少なくなります。

その結果、部下は安心して意見を出しやすくなり、信頼関係が築かれます。

上司も自信を持って対応できるため、チーム全体の成果にもつながります。 - 50代以降でも自己否定をやめられますか?

-

はい。脳は年齢に関係なく「変化する力(可塑性)」を持っています。

新しい習慣を意識的に取り入れることで、

50代からでも「自分を責める回路」を弱め、「自分を認める回路」を育て直すことができます。

遅すぎるということはありません。 - 管理職として責任が重いと、どうしても自己否定に陥ります。責任感とどう両立すればいいですか?

-

責任を果たすことと自己否定は別です。

責任は「課題に取り組む姿勢」であり、自己否定は「自分を攻撃する思考」です。

脳を整える習慣を持つことで、責任感を保ちながらも冷静に課題に向き合えるようになり、

過度な自己否定に振り回されなくなります。

おすすめの関連記事